突然ですが、

スマホでぽちぽちっとパスワードを打ち込むと、先頭の文字が勝手に大文字に変換されて困るわー。

だれか助けて!!

どもども。おっさんです。

なんど打ち直しても大文字に変換しようとするし。

スマホ、アホだな。

さーて、死ぬほど美しい風景を求めて、今回久しぶりにやって来たのは八ヶ岳。

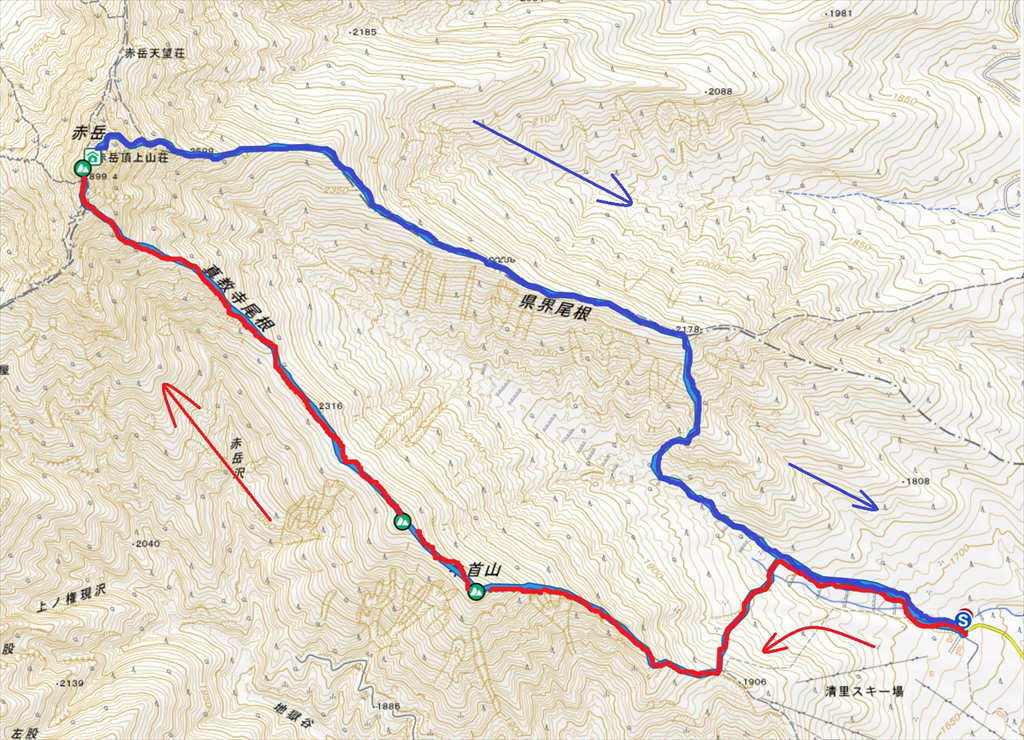

歩いたのは真教寺尾根と県界尾根。

八ヶ岳の赤岳へと通じるメジャーな岩稜ルートだけど、ほどよくドキドキできて楽しかった。

たぶん世間的にも八ヶ岳が持つ魅力の一つは、「程よい」ところだと思う。

高山特有の気候的な難しさもほどほどあって、岩場の難易度もガチ過ぎずゆるすぎず、猛烈なラッセルをせずに冬山を楽しめる、絶妙にちょうど良さを味わえるのがなんとも心地よい。

アルプスだとガッツリ疲れるイメージがあるからそれなりに覚悟が必要になるけど、八ヶ岳ってまず最初に「楽しい!」っていうイメージが先行するのは、全てにおけるバランスの良さがその所以だと思う。

ついでに言えば、山小屋のメニューは北アルプス以上に凝っててハイカーに対してウエルカム感があって良いね。

東京からだとアクセスが良いから割りと身近な存在だったりするけど、やっぱり特別感みたいなものはしっかりあって、いつも八ヶ岳の姿が見えてくると興奮しちゃうもんね。

夏はフイルムシミュレーションのVelviaが最高に気持ち良い。

歩き始めたのはAM10時。

バスケW杯日本代表の試合がおもしろ過ぎて、夜更かししてこんな時間になってしまった(笑)

真教寺尾根と県界尾根は今回初めて歩くんだけど、YAMAPで多くのハイカーが歩いてる通り、上りでは真教寺尾根、下りで県界尾根を歩いてきた。

どちらかと言えば真教寺尾根の方がちょっと危険だなという感じがしたけど、まあどっちもどっちだったかな。

冬なら県界尾根の方が登りやすいだろうなと歩きながら思ったのと、自分にはこれぐらいのスリルが写真を撮る余裕もできて丁度よかった。

9月に入ってようやく暑さが和らいできて、山頂は体感で15度ぐらいだった。

夏の終わりともうすぐ紅葉が始まるんだなぁという季節の変わり目の山旅でゴザル。

ルートとコースタイム

■2023年9月3日 ※カッコ内は標準コースタイム

県界尾根登山口⇒(20分)⇒新教寺尾根分岐⇒(100分)⇒牛首山⇒(15分)⇒扇山⇒(160分)⇒赤岳山頂⇒(210分)⇒県界尾根登山口

コースタイム:8時間25分(休憩含まず)

赤岳 新教寺尾根~県界尾根

清里スキー場の路肩から登山開始

サンメドウズ清里スキー場のちょい上まで車で上がって来て、ゲート前の路肩が駐車スペース。

YAMAPにも「P」のマークがあるからそれを目指して来ると良いよ。

この車がUターンできるところの奥が県界尾根の登山口。

では参りましょう。

登山口で既に標高1,700m近いのはさすが。

駐車場からバスで登山口に移動することの多い南アルプスに比べてアプローチのし易さもいいね。

少しずつ暑さは和らいできたけど、ひとたび日向に出るとめっちゃあちぃ。

遠くに赤岳の山頂が見えた。頂上山荘が肉眼で確認できるから間違いない。これぞ視力1.5の威力だ。

両目で4.0ぐらいあるかもしれない。

目が良いってだけで勉強できないと思われた世代。目が悪いことに憧れてあえて暗い中で推理小説ばかり読んだ中学時代。

むしろそれで鍛えられたのかも。

歩いて10分。真教寺尾根への分岐に着いた。

上りでは真教寺尾根を歩くからここは左折。この分岐は見落とすことはないと思うけどね。

さすがに標高1,700mだと登山口から原生林が始まる。これが八ヶ岳の魅力だね。

北八ヶ岳は植林されたカラマツが目立つけど、南八ヶ岳だとそういうイメージがあまりない。

樹林の隙間から展望荘も見えた。

近いような遠いような。

上司によるパワハラからの卒業。

尾崎豊風に言ってみた。

もしくは、部下による逆パワハラからの卒業でもいい。

山に来るとパワハラから遠ざかった安堵感からなのか、最近は特に写真の枚数が増えてしまい断捨離が追いつかない。

どれも大した写真ではないんだけど。

しかも余談ばかりで文字数もやたら多いから、最近のブログはますます収集がつかなくなってきた。

今後は意識して減らすつもりだけど、それでも文字数が多いときは「コイツ相当パワハラ受けてんな」と温かく見守ってくださると有り難いです。

クマササがモリモリしてて、近くに熊が隠れてたらと思うと恐ろしい。

広いところにでて真教寺尾根に合流。

牛首山と扇山

ここから始まる真教寺尾根。

楽しみにしてた岩場は山頂直下だけで、全体の8割はこうしたごく普通のトレイルが続く。

そんな訳で、のんびりだらだらと牛首山を目指す。

アキノキリンソウ。

8月中旬から、南の海で台風が生まれて、次から次へと日本列島に変化球をぶち込んでくる。

スライダー、シュート、軌道がまったく読めないナックルとか。

おまけに夕立も襲いかかる。

最高の季節なんだけど、なかなか予定が立てにくい。

少し歩くと真教寺尾根10ー3の標識がでてきた。

美しの森からがスタートだったのかな。

9月一週目。もう秋に突入したというのに、ここら辺のカラマツはまだまだ色濃い。

カラマツは国内の針葉樹では唯一紅葉して落葉もするけど、本当にあと1ヶ月で紅葉が始まるのか疑わしい。

ハナイカリ。

赤岳は前日も雨。今日は夜から雨だし。

うまくかわしながらやってきた。

牛首山に到着。

のらりくらり歩いてたらもう着いた。

サーターアンダギー!!

シャレてんな、紅茶味!

うますぎて泣けてくる。

前日に沖縄のアンテナ☆ショップ(つのだ☆ひろ風に)で揚げたてをゲットして持ってきたのだよ。

ヤマボタルブクロ。

シラビソの間から見えるかっこいいピークは権現岳。

この晴れが山頂に着くまで持続することを祈る。

牛首山を少し下って、ちょっと登って。

あまり登った感じゼロで扇山に到着。

赤岳までに牛首山、扇山とピークを2つ超えるけど、言うほどアップダウンはないからご心配なく。

扇山からほんの少しだけ下る。

アップダウンはさほどないとか言ったそばからスミマセン。

ここから急登

10ー6。

ここから一気に標高を上げていく。

真教寺尾根がわずか5キロちょっとで標高差1,300m近くを一気に上り詰めるんだから、そりゃ急登になるわけですよ、はい。

恐ろしく灰色の雲が覆ってきたじゃないの。

この先の岩場で雨が降らなければ良いけど。

10-8に到着。

10-6あたりから間隔が激狭で逆にペースが乱れる笑

距離ではなく標高で尺を決めてるのかな。

あぁ〜、とうとう権現岳もガスに飲まれてしもたよ。

午前は晴れ予報だったのに、もう眺望は期待できないな、こりゃ。

バスケW杯が楽しすぎて早起きできなかったんだもん。もんもん。

まだ序の口だけど、少しずつ岩場がでてきた。

いつものことだけど、すでに両足はさりげなくぷるぷる震えだして降参宣言発動寸前。

すなわち、トレッキングポールはまだしまわない。

まだだ!

まだトレッキングポールはしまわないぞ!

諦めたらそこで試合終了ですよダ。

再び顔をのぞかせる権現岳。

今年は青年小屋でのテントも企画したけど、お腹がゆるい自分は一つしかない簡易トイレに朝は長蛇の列ができるというトイレ事情を聞いてやめたんだよね。

もっとひどいトイレ事情もこれまでたくさん経験してきたけど、それは背に腹は代えられない事情があってのこと。

あえて選んだりはしない。

ウメバチソウ。

斜度は45度ぐらいかな。かなりきつくなってきた。

核心部

ここで断腸の思いでトレッキングポールをしまった。

いよいよ核心部へ。

高山の場合、自分が思っているより早くエネルギーを消費するから、お腹がすいでなくても定期的に何か食べることを徹底している。

おかげで下山すると太ってるんだ。

落ちたら大怪我では済まない岩場の連続だけど、ホールドはしっかりしてるし、斜度は大したことないので慎重に行けば大丈夫。

別途、岩稜特集のまとめ記事をアップしてるけど、そこだと中級の上ぐらいで紹介するレベルかな。新潟の荒沢岳と同じぐらい。

気付けば森林限界に突入しててハイマツ帯へ。

岩場ではバランス感覚がいちばん大事だと言うなら、むしろ力士みたいにどっしり系で重心を安定させればいい。どすこい。

最近は膝が痛いからこれ以上太ったら山どころか日常生活に影響が出ちゃうけど。

重たいリュックを背負えば、どんなにバランス感覚に優れた人でも重心はブレちゃうから、やっぱり慎重に登ることがいちばん大事なんだろうな。

いやいや、慎重に登るためには集中力を維持するために体力が必要なんだから、やはり体力が一番でしょ。

でも、どんだけ歩いても疲れない体力をつけるなんて一般ハイカーには不可能だ。

てことは、ペース配分がいちばん大事ってことになるのか。

もうなにが一番大事かなんて分からなくなってきたぞ。

振り返ってみると、上りで見るより不思議と緩斜面に見える。

魅惑のガス世界へ。

結構登ってきた。

岩場って最初の取り付きは楽しいんだけど、急登すぎてすぐに疲れちゃうんだよね。

もういいよ。山頂まだかえ?

ふむ、10-9。

あとちょっとだ。

楽天市場で激安で買ったノースフェイスのハイキングシューズだけど、岩場でのグリップが素晴らしくて安心感が半端ない。

アクティビストフューチャーライトっていうね、調べてくれたら分かるけど、安売りされてると12,000円ぐらいで買える激安シューズ。

もう3年ぐらい履いてるけど作りも丈夫であと1年は使えそう。コスパ最強!ボンビラス!ブラボー!

どうでもいいけど、こないだ福岡の百道浜でチャラい兄やんとおっさん2人組が前から歩いてきて良く見たら、長友と松木玖生だった。

咄嗟で何も声掛けられないもんだね。ブラボー言いたかった。

これまではたまにアルトラのトレランシューズも履いたりしたけど、履き心地いまいちですぐ疲れるし、なんで売れるのか疑問だった。足跡がかわいいけどね、それだけ。

今はタウンシューズに降格。

あ、もう真教寺尾根終わりが見えた。10-9が見えてからあっという間。

楽勝だったな(強がり度1000万パワー)。

紛れもなくヒトマルヒトマル「10ー10」。

太ももちゃんがプルプル震えてるぜぃ。

足もとに手もと~

さて、ここから山頂までは15分。一気に行ってしまおう。

背景が恐ろしく絶景じゃないか。

たまにガスが晴れると思わせて、そうはさせじと再び真っ白な世界を盛り返すガスリ菌パワー。

文三郎ルートと合流してからの岩場も、真教寺尾根から歩いてくると切れ目なく突入できていいね。

ちなみに、「文三郎尾根の由来ってもしかして加藤文太郎なんじゃね?」って歩きながら思ったけど、そもそもぜんぜん名前違うってことに今ごろ気付いた(笑)。

このコースを切り開いた茅野文三郎さんが由来なんだって。

阿弥陀岳へと続く稜線がチラっと見える。

1度しか登ったことがないのにそれが南稜だなんて、んー初めて食べた寿司ネタはね〜、霜降り和牛です!って感じだな。実に楽しかった。

なにげに八ヶ岳は横岳以外ぜんぶのピークに登ったことがあると思う。

横岳はピークだと思ったところが実は三叉峰というところだと後で知ってがっかりした。

キョエちゃんにじーーっと見られる。

すべての日本国民に問います。岡村はバカですか?

正解は、バカです!

バスケW杯でローカットシューズを履いた選手が多いのは驚いたね。

自分の世代は、有名なスポーツ用品店に行くとそこに飾ってある長ぐつみたいなNBAプレイヤーのバッシュ―を見て、練習量では越えられない人種の差を悟らされたもんだけどね。

登山界でも一度だけ、真冬の谷川岳でバッシュ―で登るツワモノを見かけてびびったもんね。

眼下に行者小屋。テントが一張もない!

さすが視力5.0!

諦めたらそこで試合終了ですよ。

嘘みたいに晴れた。

その5秒後試合終了。嘘みたいにガスった。

そんなもんだ。

山頂

真っ白な山頂だというのに、この男は呑気に

「誰もいない赤岳山頂って初めて!」と言ってはしゃいでいる。

みんな晴れている午前中に山頂を満喫しただけだろうに。

体感では15℃ぐらいかな。風がないから寒くないし、快適。

さーて、どうせ景色は見えないんだから、頂上山荘がある北峰に移動してゆっくり休もうか。

サーターアンダギーでな!!

今度は黒糖味じゃい。

2,899mで琉球を楽しむなんて乙だね。

ほんのちょっと垣間見えたアズール八ヶ岳をどアップで。

殺人現場に着いたチャラい刑事が、警備にあたる制服警官から「あ、ちょっと勝手に入らないで!」と止められてからめんどくさそうに警察手帳を見せるというベタなドラマの展開にはいい加減飽き飽きしている。

もう何周目かの人生っていう展開にもしらけている。バカリズムのブラッシュアップライフとか。つか、バカリズムを面白いと思ったことがこれまで一度もないし。

パワハラ地獄から逃れるため、わざわざ2,899mまで登ってきたわけだけど、山頂に着いたタイミングでガスが晴れるなんていうベタな展開とか、一切期待してはいけない。

ちなみに、今回のドラマで言えば、ハヤブサ消防団とどうする家康が当たりかな。

毎日、ドラマばかり見てるおっさんの小言さ。

そういえば登山的なドラマってずいぶん昔にやった山女日記ぐらいで最近はないな。

2022年シーズンまではコロナで休業してた頂上山荘も、今年から営業再開しているのを見るとやっと日常が戻ってきたなと感慨深い。

休業中に味落ちてないよね?とか思ったりするけど。

ちなみに、あたし、まだコロナ童貞でふ。

サーターアンダギーはやっぱ揚げたてに限るなと、おっさんの晴れ待ちは続く。

やっぱ期待しちゃうわけよ。

めんそーれ〜

ハイカーを構図に入れてみるとこんなガス景でも絵になる。

めんそーれじゃ!(あっぱれじゃ)

残念ながら硫黄岳は見えないけど、これが今日の限界。

まあ、これもなかなか良い一枚じゃないの。

この直後、再び真っ白になった。

自撮り。

なんかハイカーっていうより探検家。

水曜スペシャルかよ。

県界尾根でゲッザーン

下山は県界尾根で。

こちらも南八ヶ岳らしい岩稜ルートを堪能できる仕様になってると聞く。

手前は急斜面なんだけど、その先が緩斜面だと平坦な道に見える。

目の錯覚だから、走って突っ込んでいくと死ぬよ。

ここもそう。この目の錯覚が面白い。

鎖場ではホームセンターで売ってる豚革の手袋がコスパも最強。

めちゃくちゃ鉄の錆びた臭いが手袋についたけど、安いからガシガシ乱暴に洗えるのもいいね。

山頂に向かってね?とおっさんの脳みそがバグる。

県界尾根は鎖場は長いけど、総じて危険なところはないよ。

こういう浮き石がごろごろしてるところがいちばん怪我しやすいんじゃないかな。

トリカブト。

はしごする。使い方も意味も違うけど。

ほんで、これも上から下を覗いた1枚。もはやだまし絵。

鎖を持ちながら後ろ向きに下ってたらこの杭におけつを強打した。

犬みたいに肛門腺から何か出たんじゃないかと疑うぐらい痛かった。

こんなところを下りてきた。なかなかに長い。

手袋の錆び臭さと握力の無さがその長さを物語っている。

この翌日、ただでさえ字が汚いのにもう何を書いてるのか読めないぐらい握力が死んだ。

何件目かのはしご。

はしごから鎖へと移るというアクロバティックなポイントに浮き石が置かれてて危なかったから取り除いといた。

こういうところで少しでも怪我人が減ることを祈る。

やっと鎖場が終わった。

県界尾根も真教寺尾根も難易度はそんなに変わらないなって印象。

一度鎖場に突入すると休む場所がないぐらい切れ間なく岩場が続くから、物好きなハイカーは集うべし。

この先はお気楽なハイキングコース。

あと2ヶ月も経てばぜんぶ雪の下。

9月だっていうのに暑すぎて本当に冬が来るのか疑わしい。

今年の夏はほんとに異常だったな。

麓の畑が見える。

ここら辺はキャベツと白菜が名産。

この土地の水や景色の清らかさをたっぷり味に含んだ野菜は世界一うまいに決まっているのだ。

脈々と続く自然の摂理を活かして育まれた土で育てられた野菜には大地のエネルギーが宿って、体に取り入れたらそれこそ体が喜びそうだ。

翌日には八ヶ岳産のうんち君に化学変化する。

標高を下げてガスの層を抜ければ、また極彩色豊かな森の中へ。

木漏れ日が気持ち良いけど、足が重い。

体力的には一応まだ余裕はあるけど、前回が赤城山で軽く散歩しただけだし、それ以降これと言って運動もせず、ただひたすら仕事を押し付けられ悲鳴を上げる日々だった。

そう思うと、どんなに疲れてたって下山なんてしたくなくなる。

あともうしばらく、こんな静かな森の中でのんびりしたいと思ってしまうのが、中年サラリーマンの性。

そんな訳で、のんびりフォトウォーク。

ここ数年で自分のブログは登山がメインではあるけど「カメラ片手に山歩き」という趣向が色濃くなってきた。

それも凝った写真でもなければ写真がうまい訳でもない。

あくまでスナップを楽しむスタイルだから、JPEGの撮って出しは昔から変わらないし、あまり難しいことにはチャレンジせず、見たままを写していくのが気楽で良い。

レタッチしてる暇なんぞないしね。

清里のスキー場が見えた。

パワハラがはびこる下界へ、カウントダウン開始。

カウントスリー。

奈落へと落ちていく。

途中、鹿を2頭見かけたけどまだ夏毛だった。鹿までも夏をひきずってるのか。

ハイカーだらけの美濃戸の逆側だとこんなにも静かな登山が楽しめるんだな。

今回それが分かったのがいちばんの収穫だったかも。

森をよーく見てみれば、実は秋への準備はしっかり始まっている。

人間と違って名残惜しむ暇もなく、自然はどんどん先へ進んでいく。

舗装路がでてきたらもうゴールはすぐそこ。

仕事のことを考えたらため息しか出ないけど、とにかくガスっても今日は楽しかった。

はいっ。

今日も安全登山でした!

もうすっかり秋だね。

途中にあった直売所に立ち寄ってみて、結局いつも通り何も買わずに出て、駐車場に咲いてるコスモスの写真だけ撮って帰ってきたよ。

おわり

やっぱり八ヶ岳は楽しい。

飛行機から見下ろすと、北アルプスや南アルプスはぱっと見つけることができるんだけど、八ヶ岳は緑が多く小さな山域で目立たないから見つけにくい。

アルプスに比べて派手さはない山だけど、今回歩いてみて改めて赤岳や権現岳の尖ったエリアから、中級者の定番と言われる天狗岳、誰でも気楽に登れる蓼科山や池巡りが楽しめる双子山まで、このコンパクトな山域に豊富なラインナップを揃えているのはなかなかすごいなと。

熟達者から子供までみんな満足させてしまうエリアって他にはなかなか無いよ。

なにより山小屋の数が驚くほど多く、しかもそのどれもがハイカーウエルカムな姿勢なのが有り難い。

狭いエリアなのに実に懐は深い、そんな感じ。

ほんとにマイナスなポイントを探しても不思議なほど見つからないんだよね。

まああえて言えば、下山後の温泉がいつも決まったところにしか行けてないのが個人的には残念なところだけど、それは八ヶ岳の問題ではなくて、自分が探そうとしないから笑

赤岳鉱泉や黒百合ヒュッテとか、それこそ何十年も長きに渡って冬季でも多くのハイカーを受け入れ、難度の高い雪山登山をぐっと身近なものにしてくれたわけだし、そういう良いところを変えない一方でもっと良くしようと進化をやめない姿には、感謝を超えて敬意を払わずにはいられない。

まあボンビーな自分はテント泊や日帰りばかりで、山小屋にはあまりお金は落とせていないのが申し訳ないんだけど、こうやって登山文化は守られ、そして承継されていくんだなとじわじわ感動してたりする。

山歩きを趣味にする何万もの人々を幸せにしてきた山小屋関係者の皆様には心からがんばれ!と旗を振りたくなる。

ではでは